【內容摘要】本文參考中文、德文、法文及英文中有關西藏地區(qū)地圖繪制的歷史文獻,探討清初西藏地區(qū)地圖的繪制過程;借助地理信息系統(tǒng)(GIS)的數字化方法,以清嘉慶二十五年(1820年)的西藏范圍為界,從地名譯名的角度比較研究滿文、中文、法文、英文注記的康熙《皇輿全覽圖》與中文注記的《乾隆十三排圖》中的西藏地區(qū),分析康熙《皇輿全覽圖》的影響及其在中國邊疆史地研究中的意義。

【作者簡介】韓昭慶,復旦大學歷史地理研究中心教授,博士生導師。

【文章來源】《地圖研究》第3輯,2023年。原文編發(fā)時略有刪節(jié)調整,注釋從略。

正文

一、引言

以往康熙《皇輿全覽圖》(簡稱《康圖》)的研究由于有關文獻資料匱乏,加上該研究涉及測繪學、地圖學、歷史地理學及語言學等方面的問題,研究難度很大,故自20世紀30年代翁文灝開啟對該圖的研究以來進展緩慢。20世紀70年代曾有零星研究,1990年,才出現汪前進對該圖測繪方法及精度展開的全面系統(tǒng)的研究。此后,李孝聰主要利用中國第一歷史檔案館保存的《天下輿圖總折》,首次較為全面地推定各地輿圖繪制人員、繪制時間及輿圖呈交朝廷的時間,并介紹了他經眼的各種《皇輿全覽圖》的保存情況,具有很高的史料價值。近年隨著跨地區(qū)、跨學科學術交流和學科融合的加強,《康圖》研究取得較大進展,其中康言(Mario Cams)的著作《地理領域的伙伴:清朝中國地圖繪制的中西合作(1685—1735)》跨越語言障礙,圍繞該圖的測量工具、測繪人員構成、編繪信息來源等方面皆進行了較以往學者更加細致深入的研究。2011年陸俊巍等運用數理統(tǒng)計和回歸分析的方法,證實了汪前進此前提出的該圖投影方式是桑遜投影的結論。自2014年始,筆者帶領學生從事《康圖》及其譜系地圖的數字化及研究工作,發(fā)表系列論文,并從量化分析角度進一步深化了《康圖》研究,《康圖》的意義也在研究中得到不斷深入的挖掘。本文基于已有的數字化工作,以西藏地區(qū)為例,借助福克司著《康圖》序言和其他中、英、法文資料,嘗試復原清初西藏地圖的測繪過程,分析《康圖》及其譜系地圖中西藏地區(qū)的繪制情況,并探討《康圖》對我國邊疆史地研究的意義。

本文對地圖譜系的定義是指地圖由于同源性產生的在內容和繪制風格上具有較多相似特征并構成先后順序的地圖系列。本文中的源圖指清康熙五十八年(1719年)完成的銅版滿漢合璧的《康圖》,其譜系地圖分別指福克司于1943年整理出版的、據其考證為康熙六十年(1721年)完成的中文圖,以及雍正十三年(1735年)完成的法文注記的《康圖》,乾隆三年(1738年)在法文圖基礎上翻譯而成的英文注記的地圖,以及18世紀70年代中文注記的《乾隆十三排圖》(以下簡稱《乾圖》)。

據王丁介紹,福克司(Walter Fuchs,1902—1979),又名福華德,德國漢學家,柏林人,曾在柏林大學師從高延、米維禮等,主修漢學、漢語、滿語,其1925年的博士論文題目為《唐代以前的吐魯番地區(qū)歷史沿革》。1928年,他來到沈陽,擔任日本南滿洲鐵道株式會社附屬的滿洲醫(yī)科大學教師,1938年應聘到輔仁大學和燕京大學任教,同時任職于德國學院(中德學會)。他曾與他人合作主編《華裔學志》(Monumenta Serica),并撰寫了許多重要著作,其中包括1943年整理出版的《康熙時代耶穌會士地圖集》。該圖集系福克司在輔仁大學期間完成,除了一盒36幅的地圖,還包括一長篇德文引言和兩個地名附錄,計414頁。地圖包括影印出版的35幅中文注記的《康圖》和1幅西藏地圖,其中前者由北平人文科學研究所的日本學者橋川時雄(T. Hashikawa)提供,單獨的一幅西藏地圖由北京故宮博物院提供。引言由兩部分組成,包括用德文書寫的圖集中出現的有關28幅與32幅中文《康圖》的繪制及其關系的分析,以及東北、蒙古、新疆和西藏地名的語言學方面的討論,地名附錄包括東北、蒙古、新疆和西藏等地共3156條地名的滿文索引和4257條中文索引。

二、福克司《康熙時代耶穌會士地圖集》中有關西藏地圖編纂情況的記載

福克司認為,17至18世紀的耶穌會士對中西文化交流起著重要的媒介作用,他們最有意義的學術成就之一就體現在他們對中國輿圖學方面的貢獻。“耶穌會士在中國最顯著的科學成就是他們繪制的中華帝國的地圖集《皇輿全覽圖》,該圖初稿于康熙朝的1708年至1716年完成,這也是當時最宏偉的制圖工作”,福克司以上述文字作為《康熙時代耶穌會士地圖集》(以下簡稱福版《康圖》)序言中的開場白,并引用他人的說法“18世紀初把廣袤的東亞地區(qū)的地圖繪制得比任何一個歐洲國家的疆域地圖都要準確得多”,闡明了《康圖》在中國和世界地圖史上的重要地位。在介紹這套地圖集首先通過法國皇家制圖師唐維爾(Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville,1697—1782)的改編而聞名于世之后,他轉而批評道:“盡管傳教士的這部作品已廣為人知,而且至今肯定仍對中國的地圖圖像產生著影響,但是其詳細的繪制歷史仍然不為人所知,因為創(chuàng)作者隱藏了學者本該談及的大量信息。”據翟林奈的研究,耶穌會士地圖集最早于雍正十三年(1735年)通過唐維爾之手,以及杜赫德(Jean Baptiste Du Halde,1674—1743)、馮秉正(Mailla)、宋君榮(Gaubil)和馬國賢(Matteo Ripa)的著述而聞名于世。福克司的序言正是依據上述前賢的記錄和前人研究,重點討論了木版28幅和32幅《康圖》的區(qū)別,以及它們與銅版《康圖》的關系。

據福克司研究,國內常見《康圖》由三個版本組成,即康熙五十六年(1717年)第一版木版地圖、康熙五十八年(1719年)第二版銅版地圖和康熙六十年(1721年)第三版木版地圖。福克司編的《康圖》共收集地圖36幅,除了一幅西藏全圖外,其余35幅地圖為第一版和第三版的合集。其中第一版木版地圖有28幅,分別是分省圖15幅(圖號為21—35)、東北圖5幅(圖號為1—5)、蒙古圖3幅(圖號為6—8)、黃河上游圖(圖號為16)、雅魯(礱)江圖(圖號為17)、長江上游圖(圖號為18)、哈密圖(圖號為19)和朝鮮圖(圖號為20)各1幅,缺少今西藏和新疆大部、內蒙古西部和其他一些地區(qū)的信息。

1721年繪制完成的第三版木版32幅圖,與第一版木版28幅圖不同的地方主要是:增加了第11號雜旺阿爾布灘圖、第13號拉藏圖、14號雅魯藏布江圖與15號岡底斯阿林圖;修改了原舊圖中的第16—19號,形成新圖第9號河源圖、10號哈密噶思圖、12號江源圖等,原雅礱江舊圖17號被9號與 12號兩圖覆蓋。當我們用譚其驤主編的《中國歷史地圖集》清嘉慶二十五年(1820年)全圖中的西藏政區(qū)界去對照已配準的福克司圖時可知,西藏地區(qū)主要繪制在第12、13、14號圖上,第15號圖中的內容很少,只繪出西藏西北地區(qū)一排東西向展布的山嶺,分別標注為拉布凄達巴罕、札克昂邦阿林、克勒顏達巴罕和雜雜達巴罕,以及一列無地名注記的南北走向的山脈。由此我們可知,第三版與第一版《康圖》的主要區(qū)別在于對西藏地區(qū)的增繪和改繪。

三、清初西藏地區(qū)的測繪過程

清順治元年(1644年),朝廷曾派人進藏,采用目測的方式,手工描繪《西藏全圖》一幅。康熙時期全國大測量剛開啟,清廷就曾于康熙四十八年(1709年)派遣侍郎赫壽去拉薩監(jiān)督西藏的攝政王拉藏漢。據雷孝思回憶,赫壽及其隨從居住西藏兩年多,在此期間繪制了所有直接臣服于大喇嘛地區(qū)的地圖,并帶回一幅西藏地區(qū)全圖。康熙五十年(1711年)他把這幅地圖提交給雷孝思神父修訂,期望形成與中國各省地圖相同的樣式。雷孝思神父在審閱此圖并詢問負責測繪的官員后發(fā)現,他找不到任何使用天文觀測確定的位置,各地之間的距離也沒有進行過測量,只是依靠普通的估算。由于這次所測地圖未實測經緯度,所以無法與內地各省測繪的地圖進行拼接。但是正如杜赫德所言,盡管這幅地圖存在諸多缺點,但還是注意到了更多的細節(jié),顯示這塊地區(qū)的范圍比當時最好的亞洲地圖表示的都要大得多。福克司推測,盡管雷孝思不承認這次測繪的成果,但它們仍有一部分被印了出來,“抑或他沒有對西藏中部和西部進行測繪,所以我們看到的16—18號地圖(1717年第一版木版《康圖》)只覆蓋了西藏東部地區(qū)。”

康熙皇帝得知這幅西藏地圖的缺點之后,決定重新繪制一幅令人滿意的準確地圖。為此,他派遣兩名在蒙養(yǎng)齋學習的喇嘛前往西寧,由此開始測繪,直到大喇嘛居住的拉薩,再由拉薩測至恒河(Ganges)源頭,并帶回河源之水。《大清一統(tǒng)志》對此也有記載:“本朝康熙五十六年,遣喇嘛楚兒沁藏布蘭木占巴,理藩院主事勝住等,繪畫西海、西藏輿圖,測量地形,以此處為天下之脊,眾山之脈,皆由此起。”受這條資料的影響,歐洲文獻通常把這一年,即1717年,當作測繪西藏的年代。福克司認為,這個說法是不正確的,這一年應該是測繪的官員們從西藏回到了北京,并把他們的測繪資料交給傳教士的時間。他的依據來自杜赫德《中華帝國全志》(Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise)的記載:負責測繪的喇嘛受準噶爾侵擾西藏的影響,從恒河回到了拉薩。“受雇繪制西藏地圖的兩位喇嘛屬于格魯派,他們僥幸避免了與其他人類似的遭遇。然而他們因這次事故匆忙趕路,不得不止步于恒河源頭周邊地區(qū),包括他們從鄰近地區(qū)喇嘛那里得到的信息,以及從拉薩大喇嘛處獲得的歷史記載中了解到的一些情況。”這條資料亦可與《平定準噶爾方略》的記載相互印證。“又大喇嘛芻爾齊木藏布喇木扎巴奏稱,我等由剛諦沙(指岡底斯,筆者注)還至拉薩。拉藏(漢)告云,策妄阿喇布坦令策零敦多卜等率兵六千余至凈科爾庭山中,扼險來戰(zhàn),中夜越嶺而至,遂據達木地方。”策零敦多卜帶領由六千人組成的遠征軍向西藏進發(fā)的時間是康熙五十五年(1716年)十一月。次年十一月,準噶爾軍攻占拉薩。兩天之后拉藏汗被殺。由此可知,受準噶爾侵擾西藏的影響,測繪官員在西藏開始測量的時間應該早于1716年末至1717年初。孔令偉根據藏文資料也得出,楚兒沁藏布蘭木占巴確實在康熙五十五年(1716年)底抵達西寧。據《清實錄》得知,楚兒沁藏布蘭木占巴約在1717年底至1718年初之間自岡底斯山返回拉薩。

根據時任四川巡撫年羹堯于康熙五十七年(1718年)六月十三日上奏的奏折推知,這些測繪官員把圖交付北京的時間約為該年年末至次年年初。“前奉欽差于藏、衛(wèi)等處畫圖,喇嘛楚爾齊母藏布拉木占木巴(即楚兒沁藏布蘭木占巴)等已從打箭爐至成都,現在繪《御覽全圖》,大約六月內可以告竣,齊圖回京。”由此可知,這些測繪西藏的官員,并沒有如福克司認為的那樣于康熙五十六年(1717年)回京,而是在成都待了一段時間才回京城。這次測繪成果成為《皇輿全覽圖》增訂西藏地圖的基礎。奏折中出現的《御覽全圖》似乎也不僅限于西藏地圖,故對西藏的測量應該始于1716年底,最遲不晚于1718年上半年,持續(xù)時間不確。

據福克司論述,康熙五十八年(1719年)四月前完成了兩份雕刻的銅版總圖的草圖,一份根據省界和自然邊界分幅,另一份是按照排和號分幅的草圖,這份草圖的分幅形式與在沈陽發(fā)現的《滿漢合璧清內府一統(tǒng)輿地秘圖》一致,《滿漢合璧清內府一統(tǒng)輿地秘圖》銅版圖系使用排圖草圖作為樣本,并于當年年末印制的地圖。但是這套41幅銅版圖是否如銅版草圖一樣是由馬國賢或費隱(Fridelli)等人印制,則不得而知。因為馬國賢有關制作44幅銅版圖的陳述與盛京的41幅地圖的數量不相符,也不同于用作測試的草圖。

這次測量方法包括在途中觀察羅盤方位、測量道路距離、使用測量正午日影長度的圭表等來推定緯度,似乎也收集了主要山脈的坐標和海拔高度。和在朝鮮的測量過程一樣,他們在拉薩獲得了一些地圖和路書,還有一些當地官員和向導陪伴著他們。福克司所引宋君榮的描述也說明他們對于西藏地區(qū)無法觀察的地方是根據當地人的描述來繪制的:“這些中國的數學家和喇嘛,在觀察方位、測量距離和使用日晷觀察極點的高度方面均受過相應的訓練。他們跑遍了西藏,來到恒河源頭所在的岡底斯山。這些地理學家除了大喇嘛提供的地圖和有經驗的人外,還有熟悉當地環(huán)境的向導陪同。康熙皇帝命人對這些地理學家繪制的地圖和制圖原則進行檢查,并做出了多處校正……有一位參加西藏地圖繪制的官員,杜赫德神父曾教導他如何還原路線,以及每條緯度中一度經度所對應的里數。這位官員也留存了一份筆記,里面有一幅經杜赫德神父校正過的地圖,神父減少了路線,并使用他所能觀察到的緯度值對路線進行糾正……就恒河的流路以及周圍所標注的城鎮(zhèn)而言,不是由派去的……人親眼所見,而是從拉薩以及岡底斯山附近居民那里所了解到的。”

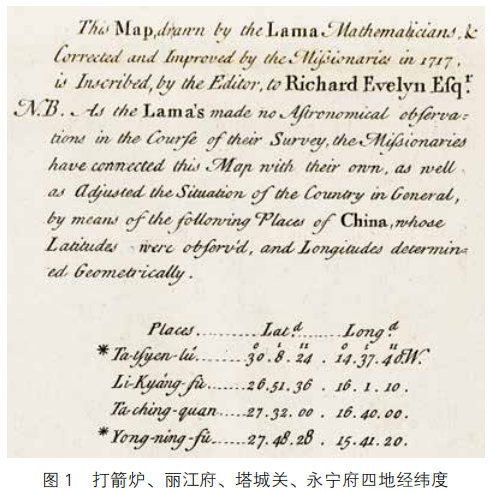

除此之外,他們還根據周邊較為準確的測量值對測量結果進行了校正,也曾利用已有的路程記載和更早年代的地理學家的數據,來驗證測量的準確性。如由喇嘛數學家繪制的西藏東部靠近四川的“西番”地區(qū),其測繪過程中沒有進行過任何天文觀察。耶穌會士把這幅圖與他們繪制過的地圖進行關聯,通過打箭爐(Ta-tfyen-lú)、云南的麗江府(Li-Kyáng-fu)、塔城關(Ta-ching-guan)以及永寧府(Yong-ning-fu)等地的經緯度對之實施校正(見圖1)。

此后,在康熙五十八年(1719年)銅版地圖的基礎上,康熙借大軍入藏平定準噶爾對西藏的擾亂之際,對西藏地區(qū)的地名也進行了修訂。“朕于地理,從幼留心。凡古今山川名號,無論邊徼遐荒,必詳考圖籍,廣詢方言,務得其正。故遣使臣至昆侖西番諸處。凡大江、黃河、黑水、金沙、瀾滄諸水發(fā)源之地,皆目系詳求,載入輿圖。今大兵進藏,邊外諸番,悉心歸化。三藏阿里之地,俱入版圖。其山川名號,番漢異同,當于此時考證明核,庶可傳信于后……爾等將山川地名,詳細考明具奏。”頒發(fā)這道諭旨的時間是康熙五十九年(1720年)十二月十七日,福克司根據這道諭旨把前文提及的第二個木版地圖完成時間推定為次年,即1721年。乾隆二十四年(1759年)乾隆皇帝在派兵平定叛亂之后,也曾專門派遣測繪技術人員對西藏地圖進行補測,以加強對西部邊遠地區(qū)的管理,由傳教士蔣友仁在《康圖》基礎上,增加補繪了西藏邊疆測繪信息,編繪完成了《乾圖》。

四、銅版《康圖》及其譜系地圖的比較

由上可知,盡管自順治年間就開始繪制西藏地區(qū)的地圖,康熙全國大測量初期也對西藏進行了測繪,但是由于沒有使用近代測繪方法,無法與其他地圖進行拼接。后在傳教士指導下,又對西藏地區(qū)開展了測量工作。這次測量由于受到準噶爾對西藏侵擾的影響,沒有全面展開,但測量人員通過局部的實地測量、間接校準、參考已有測量數據或當地人民提供的信息,初步完成了西藏地圖的繪制。康熙五十九年(1720年),入藏大軍遵照康熙的指示,再次增訂西藏地區(qū)的地名,進一步推進了西藏地圖的繪制。前述測繪工作依次生成了康熙五十六年(1717年)第一版中文木版地圖、康熙五十八年(1719年)第二版滿漢合璧銅版地圖和康熙六十年(1721年)第三版中文木版地圖。

《康圖》完成之后,最初通過巴黎耶穌會士杜赫德在巴黎出版的《中華帝國全志》得以傳播。這本書共四卷,隨書出版了法文標注的地圖。據杜赫德介紹,這些地圖由唐維爾依據《康圖》改編。福克司認為,唐維爾的地圖參考了三種《康圖》的版本。康言也證實,唐維爾關于中國十五省的地圖完全是照著早期的木刻版本繪制的,但是有的居民點沒有標注地名,可能是翻譯的緣故。《中華帝國全志》一經出版,很快成為一本關于中國的名著,并在歐洲廣泛傳播,乾隆三年(1738年)即出版了該書的英譯本,由此也產生英文標注的《康圖》。鑒于康熙五十六年(1717年)第一版木版地圖中西藏地區(qū)的繪制存在不準確、不完整的問題,故下面的比較不考慮康熙五十六年(1717年)第一版的《康圖》。

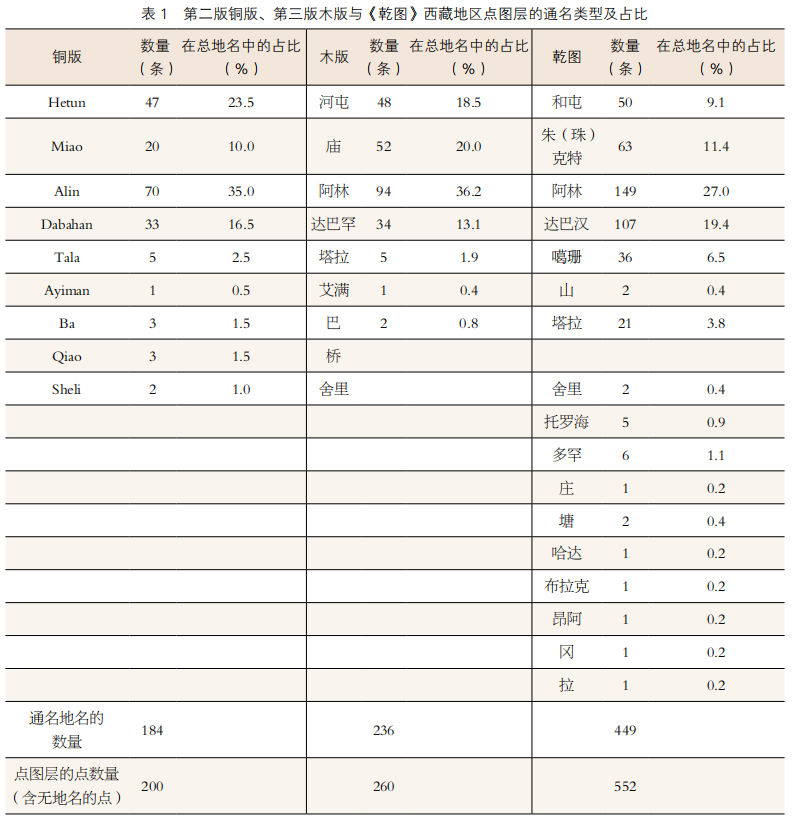

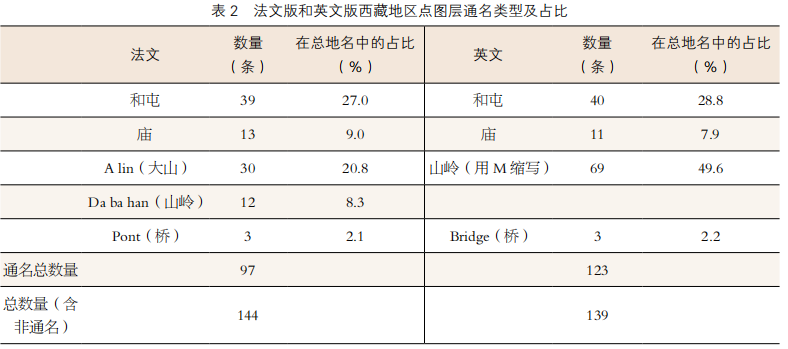

筆者以譚其驤主編的《中國歷史地圖集》中清嘉慶二十五年(1820年)西藏政區(qū)界線界定清初西藏的范圍,然后分別對康熙五十八年(1719年)第二版銅版《康圖》及在其基礎上產生的康熙六十年(1721年)第三版木版《康圖》、雍正十三年(1735年)法文標注的《康圖》、乾隆三年(1738年)英文標注的《康圖》,以及《乾圖》中的西藏地圖進行配準和數字化工作,并對點圖層地名通名、地名總數量進行比較,如表1和表2所示。需要指出的是,由于《康圖》及其譜系圖中的山脈使用形象畫法勾勒出山脈的走向,為在數字化過程中最大限度地保存《康圖》的地名信息,這里把線狀的山脈改為點,故點圖層中的數據包括山嶺名稱。

法文和英文版的西藏地圖對山脈、橋使用通名,聚落地名一般不標注通名,數字化過程中通過其使用相同的圖例來判斷通名的屬性。此外,法文版中橋的圖例并不統(tǒng)一,除了 Pont Tchasistacsam外,其余兩座橋,分別用縮寫的 Pt表示,沒有標出橋的圖例,但是英文版中的三座橋皆以明顯的圖例標注。

由表1、表2可知,從第二版銅版到第三版木版《康圖》繪制的西藏地圖,地名數量從200條增加到260條,而到乾隆時期,這個數字翻了一倍,達552條,地名通名也相應變得豐富。從地名數量即可反映出從康熙到乾隆時期,官方對西藏地理認知的逐漸深化。通過第二版銅版、第三版木版《康圖》與法文和英文注記的西藏地區(qū)地圖的地名數量的比較,也可發(fā)現它們存在日本學者海野一隆提到的地圖傳承過程中“同系退化”的現象。法文版地圖中出現的點地名只有144個,依據法文地圖繪制的英文地圖,點地名減少到139個,這些數字皆少于源圖即第二版銅版《康圖》地圖上的點地名數量。不僅如此,法、英文版地圖譯者對地名通名的標注也出現簡化的現象,他們更關注的自然地物主要是山川,而對人文地物則只關注聚落、廟和橋。

五、《康圖》對我國邊疆史地研究的意義

《康圖》是我國第一套利用經緯度表示地理要素空間位置的全國性地圖,盡管它表示的范圍與今天的不同,但它幾乎覆蓋了清初實際管轄的疆域,故可稱作當時的全國總圖。這個實際管轄的范圍既包括前代明朝管轄的區(qū)域,也包括長城以北、以西廣袤的邊疆地區(qū)。此前,中國人繪制的總圖很少觸及長城以北的區(qū)域,在利瑪竇繪制的世界地圖里,明代疆域及其周邊地區(qū)雖然越過了長城,但地理信息十分簡單。清初出現了私繪大清萬年一統(tǒng)系地圖的情況,但黃宗羲繪制的原圖已看不到,我們看到的也只是吸收了《康圖》成果的地圖,內容較為簡陋,地理要素的位置、名稱也不準確。表1、表2西藏地區(qū)點圖層通名數字化統(tǒng)計的表格,清晰地展現了清初到中期朝廷對西藏地理認知的過程,對地理要素的標注逐漸由早期的簡陋變得豐富。值得注意的是,在《康圖》出現之前,我國廣大西北、東北邊疆地區(qū)的地理面貌也從未如西藏地區(qū)一樣,以翔實、準確的形式出現過。故從地理學上講,《康圖》首次以經緯度地圖的形式,記錄了三百年前我國廣大邊疆地區(qū)的山川地理形勢和大量的政區(qū)和聚落地名,通過《康圖》的測繪,填補了清廷對這些地區(qū)地理認知的諸多空白,為我們了解當時的邊疆地理環(huán)境、政區(qū)建置和聚落分布狀況提供了重要的圖形資料,也為我們今天提供一個可資對比研究的地理信息平臺,具有原創(chuàng)性。從史學意義來講《康圖》亦具有重大歷史意義。孔令偉指出,清初在西藏的測繪活動,對于清代地理學知識的發(fā)展乃至漢藏文化的交流均有重要的貢獻,清朝測繪所得之喜馬拉雅地區(qū)的知識對世界地理學的發(fā)展亦發(fā)揮過重要作用。據筆者粗略估算,滿文標注的廣大邊疆地區(qū)的面積是漢字標注區(qū)域面積的近兩倍。半個世紀以前,我國蒙元史學家翁獨健曾評價《康圖》中最重要而且占篇幅最多的乃是邊疆及藩屬地圖,可謂一語中的。《康圖》對于我國邊疆史地研究的重要性由此可見一斑。

另外,我們對一個地區(qū)的認知總是先從地名及其空間位置開始的,故地圖中的地名及其表達的空間信息尤為重要,這一點也被80年前的福克司充分認識到,在他編著的《康圖》的文字說明中,僅地名索引就有311頁,占全書的3/4。而地名索引都是針對滿文標注的廣大區(qū)域,第一個索引分區(qū)把第二版銅版中東北、蒙古和新疆、西藏等地所有的地名按照滿文譯音,以拉丁字母的順序來排列,在每條索引地名之后,還把第三版木版上相同地點的中文譯名附上,共計3156個滿文地名;第二個索引分區(qū)把第三版木版以及第36幅圖的中文地名,按照圖幅順序,依次羅列每幅圖中地名的名稱及經緯度,并把《乾圖》中相應位置上的地名也列出。福克司補充說明,這種排列對比只是表明,乾隆地圖上的地名位于康熙地圖上相應的位置,但不一定對應康熙地圖中的名稱。第36幅西藏圖,列出中文地名、經緯度及對應的12—14號及第18號圖中相應的位置序號。這個索引地名數量達4257條。傅吾康(Wolfgang Franke)對此也有評價:“最使人覺得珍貴的是,福君將該地圖中滿洲(東北)、蒙古、新疆、西藏各處所有的地名作出兩個索引來……由以上兩個索引,就將康熙五十四年(1715年)左右中央亞洲及東北亞洲地區(qū)的滿漢地名聚集于一處,歷歷清晰的(地)呈現于從事史地學及語言學的研究者們之前,為參考及研究的應用,有莫大的方便。”

值得一提的是,邊疆地區(qū)涉及民族語言的地名,在中文文獻中,這些地名多為音譯地名,地名或長或短,并無規(guī)律可循,在閱讀無標點符號的歷史文獻時,很容易犯錯誤。有學者就曾利用《康圖》上的藏文地名糾正今人誤判的地名。對地名的考證往往是民族史研究的難點,需要學者為此付出大量的心血。但是因為第二版銅版《康圖》及其譜系地圖具有相近的坐標系統(tǒng),我們今天借助數字化方式,對不同語言標注的地圖開展數字化工作,生成不同的圖層,并把它們在空間上疊加,即可實現對具有相同或相近空間位置的不同語種標注地名的轉化,可大大簡化地名考證的速度和效率,一些疑難地名的翻譯也會迎刃而解。如表3顯示的即是拉薩在不同語言中的表示形式。

表 3不同語言對拉薩的標注

由表3中拉薩的地理位置,我們還可以清晰地分辨出這五種語言圖之間的承繼關系。其中,第二版銅版《康圖》是福版《康圖》和《乾圖》的底圖來源,而法文注記的地圖則另有來源,英文注記的地圖則來源于法文圖。

綜上,本文依據多語種文獻回溯了清初對西藏地區(qū)的測繪過程,并在此基礎上討論了《康圖》對我國邊疆史地研究的重要意義。本文亦指出由于《康圖》利用近代測繪方法完成,可運用今日地理信息系統(tǒng)對之進行數字化和空間分析,利用不同語言標注《康圖》地名位置的相似性,可解決以往難以從語言學角度解決的部分地名翻譯問題。

版權所有 中國藏學研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網安備 11010502035580號