【作者簡介】丹珠昂奔,中央民族大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。

【摘要】形式基礎(chǔ)是格薩爾研究的基本理論問題,涉及史詩產(chǎn)生、發(fā)展、傳播的特定時(shí)代的社會(huì)文化基礎(chǔ),淵源深長。格薩爾的形式集中于“兩‘仲’、三要素、一模式”。仲與德烏、苯都是青藏高原古老的文化形式,當(dāng)格薩爾作為史詩萌芽時(shí),藝人們借用了他們最熟悉的“仲”的形式,形成了格薩爾王傳的形式基礎(chǔ)。深刻認(rèn)識(shí)把握這一形式基礎(chǔ),既是認(rèn)識(shí)格薩爾光輝存在的一把鑰匙,也是傳承、弘揚(yáng)格薩爾史詩,汲取其精神精華的橋梁,有利于我們傳承、研究、弘揚(yáng)、開發(fā)、利用格薩爾的既有成果,確立文化自信,構(gòu)建各民族共有精神家園。

【關(guān)鍵詞】格薩爾;形式;仲;仲肯;音樂

一、“仲”形式的三個(gè)要素

假如說“仲”是格薩爾的一個(gè)總的形式概念,那么,其下有三個(gè)支撐要素:一是以唱為主、以說為輔的格薩爾中,唱詞是表達(dá)內(nèi)容的核心要素,是有節(jié)奏、有韻律的詩歌這一文學(xué)形式的存在;二是與唱詞內(nèi)容高度統(tǒng)一的音樂是其另一個(gè)存在形式;三是不論何種藝人,都借助一定的道具、表演形式而存在。我們之所以給格薩爾冠之以“說唱體”也就是這個(gè)意思,既有說也有唱,唱的內(nèi)容多于“說”的內(nèi)容;“說”與“唱”使用道具的過程本身包含了表演。這三個(gè)支撐要素是三種根本的表現(xiàn)形式,缺一要素,格薩爾的說唱將無法進(jìn)行。

第一個(gè)要素:文學(xué)。

這里的文學(xué)可作狹義理解,藝人在以下三方面的基礎(chǔ)是關(guān)鍵。

具體的草原的牧業(yè)的部落的生活 文學(xué)就是生活,假如不熟悉一種生活,便無從描摹、狀物,也無法進(jìn)行故事的敘述。比如格薩爾《世界公桑》(??????????????????? )說部:“桑”是藏族古老風(fēng)俗中的煙祭形式。只要在藏族文化背景中成長起來的人,對此都十分熟悉,因?yàn)檫@是每個(gè)人經(jīng)常接觸的事,甚至是經(jīng)常操作的事,自然知道“桑卻”(?????????煙祭)指的是什么、需要哪些物品、它們分別起什么作用。每一個(gè)藏族家庭里都有一個(gè)煨桑爐或者一個(gè)供家人煨桑的地方,筆者在自己的許多作品中多次寫到這些煨桑的瑣事,因?yàn)槟鞘亲约旱纳睿拖褡约业脑钆_(tái)一樣熟悉。甘肅天祝煨桑的用物有松枝、柏枝、艾蒿等,這些是用來焚燒的;還有桑哉——主要是糌粑面粉、糌粑丸子、炒熟的青稞、茶葉等;其他便是凈水等物。步驟大概是先點(diǎn)燃松枝、柏枝等,其上灑上桑哉,再祭灑凈水,而后便是拋撒隆達(dá)、祈禱等。

煙祭的來源非常古老,可能是史前時(shí)期的風(fēng)習(xí)。在甘肅天祝還存在著這樣一些風(fēng)俗:當(dāng)自己的家人從外地走長路趕回家時(shí),先要在家門前休憩一會(huì)兒,家里人會(huì)燃上松枝或柏枝,熏一熏這個(gè)剛到的家人。這時(shí)候松枝的熏煙不再是煙祭,而有除污之意,使污穢的東西變得潔凈(?????)。因?yàn)槟愕穆吠疽?jīng)過許多地方,免不了不潔兇煞之氣的侵染,甚至一些鬼魅也會(huì)尾隨而來。假如沒有這樣的除污儀式,直接進(jìn)到家里,就有可能給家人帶來疾病、厄運(yùn)和災(zāi)難,尤其是夜晚回家的人更要進(jìn)行這樣的除污儀式。這是一種原始的觀念和心理——家人平安是第一位的,誰也不愿冒險(xiǎn)做一些不合規(guī)矩的事。因此,我們假如從外趕回家,實(shí)在太晚了,又有老人和孩子,就有可能在離家不遠(yuǎn)的地方徘徊,等到天亮,甚至太陽升起后再回家,因?yàn)楣眵扰掳滋臁⑴玛柟猓煲涣痢⑻栆怀觯鼈儽闾踊刈约旱囊栏教帲粫?huì)再來糾纏。生活是具體的,沒有生活的具體,便沒有文學(xué)的具體,這是一個(gè)基本的邏輯關(guān)系。

民族民間文學(xué)的素材積累 比如出身于西藏自治區(qū)昌都市邊壩縣的著名格薩爾說唱藝人扎巴,小時(shí)候經(jīng)常去聽格薩爾藝人的說唱,9歲就能說唱格薩爾,十一二歲時(shí)就有一定影響。假如沒有這種集中的民間文學(xué),尤其是格薩爾的熏陶,那么格薩爾的故事也不會(huì)憑空進(jìn)入他的腦海中去。再比如那曲市索縣的格薩爾說唱女藝人玉梅,她的父親是個(gè)說唱藝人,從小聽父親說唱格薩爾,父親去世后,她便開始說唱格薩爾,那年她才17歲。扎巴老人能講20多部格薩爾王傳,玉梅說她能講幾十部。其他格薩爾藝人也大致如此,都是民間文學(xué)的集大成者,是語言藝術(shù)的大師,有著非凡的文學(xué)才能。

史詩的基本框架、人物與程式 在講唱史詩過程中,形成了自由而開放的程式,其內(nèi)容布局大抵是:神有預(yù)言、魔怪作亂、他國侵犯、引起戰(zhàn)爭、晁同挑事、格薩爾懲惡揚(yáng)善、保家衛(wèi)國,以智慧、神變之術(shù)消滅魔怪、戰(zhàn)勝敵國、獲得財(cái)寶等利益,百姓重新獲得平安和平。敘事多以人物或事件主線展開,但其中枝蔓較多,比如帽贊、馬贊、名山名水名部落贊、草原贊等,自由發(fā)揮,洋洋灑灑,語言精彩華麗卻不失鋪張——這或許是民間文學(xué)的一個(gè)重要特點(diǎn),也是史詩說唱的需要。許多藝人也是視情而定,時(shí)間充足、聽眾有興趣,則將各種“零碎”、寶玩盡情添加展陳;若時(shí)間不足,觀眾沒興趣,則按情節(jié)要求推進(jìn)故事、消減展陳掛件。除了那些臨時(shí)的即興說唱,凡是有準(zhǔn)備的說唱活動(dòng),都是聽眾抽出時(shí)間專門來聽、藝人攢足了精神專門來講的,不存在時(shí)間問題。實(shí)際上有些“零碎”、掛件可能比正題還要精彩,藝人們多是刻意兜售。

所以藝人的珍貴也在于此,不要說他所掌握的格薩爾故事如何,就是他對社會(huì)的了解、經(jīng)驗(yàn)的積累、對與格薩爾相關(guān)知識(shí)的積累也極為豐富。

第二個(gè)要素:音樂。

音樂是格薩爾史詩的另一形式基礎(chǔ)。在此意義上,一次格薩爾的說唱,就是一次小型的格薩爾的音樂演唱會(huì),人們領(lǐng)略的不但是藝人們生動(dòng)的講述,也是動(dòng)聽的演唱。傳統(tǒng)的這種講唱大體分兩種類型:一是藝人說唱,聽眾只是靜聽欣賞,沒有參與;二是藝人說唱,聽眾參與并伴唱或合唱,有一定的互動(dòng)。

因此,格薩爾藝人需要有一定的音樂素材,會(huì)唱不同類型的歌,一副好嗓子,一定的演唱技能。

其一,歌頭與起始。

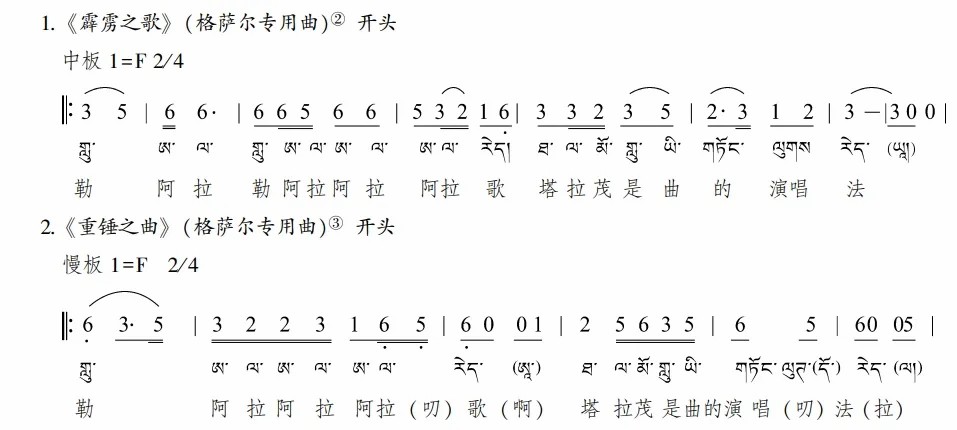

格薩爾唱腔的每一次開頭,都是從“勒阿拉拉姆阿拉蘭,勒塔拉拉姆塔拉蘭”(??????????????????????????????????????????????)或“勒阿拉塔拉塔拉熱,塔拉勒伊當(dāng)婁熱”(???????????????????????????????????????????????)開始,盡管唱腔的類型不同、唱法不同,但這幾句開頭唱法幾乎是一致的,形成一種既定的程式。如:

以上這些歌頭,在基本程式固定的前提下是根據(jù)具體藝人的發(fā)揮有所變化的,自然也有另外形式的開頭。由于講唱文學(xué)自身所形成的程式,在歌頭之后,就要唱內(nèi)容,而這個(gè)內(nèi)容長短不一,仍然有著明顯的段落式的語句表現(xiàn)。比如在開唱時(shí),多有設(shè)問在前——自問自答中展開敘事:

愿三身真能顯身手

若你不知此地方

三大白色的大雪山

雪獅雄踞在頂峰

??????????????????????????????????

????????????????????????

??????????????????????????????

?????????????????????????????????

開唱也有直接設(shè)問的:

你若不知我是誰

鐵匠仆人流浪者

?????????????????????

??????????????????????????????

同時(shí),在唱詞之末多有:

聽懂此曲為甘露

不懂不能再解釋

嶺國的人們要牢記

??????????????????????????????

?????????????????????????

????????????????????????????????

這既是藝人對自己的提示,也是對聽眾的提示。同樣,這些唱詞也因故事情節(jié)的需要在字詞上有所調(diào)整。如“聽懂此曲是甘露,不懂不能再重復(fù)”(????????????????????????????????????????????????????????)作為一種程式,告訴聽眾,至此這段唱詞已到終結(jié)。同時(shí),形式類似,詞語卻有諸多不同,富于變化。

其二,唱腔類型。

格薩爾的唱腔類似于曲牌、詞牌,是其長期發(fā)展中類型化的產(chǎn)物。曲牌的主要作用在于限制或者規(guī)范固定唱詞的節(jié)奏和字?jǐn)?shù)。格薩爾王傳多用的是七字三頓式,同如七律。如上引之句:“你若/不知/我是誰;鐵匠/仆人/流浪者”(??????/?????/??????????,????????/????????/??????????????)。這些曲牌的類型也決定了它所表現(xiàn)的情緒,或莊嚴(yán)、或恬靜、或憤怒、或哀傷、或沉重、或歡快,不一而足。如同秦腔之“慈母淚”“秦月”等曲牌就有悲傷、凄涼、凄美之情,而“長安社火”“小桃紅”等則充滿歡快之感。

格薩爾的唱腔是豐富多樣的。有以人物類分的唱腔,比如格薩爾的唱腔、晁同的唱腔、丹瑪?shù)某弧⑸竦某坏取4嗽诨A(chǔ)上,為了體現(xiàn)這些唱腔的特點(diǎn),形成了以動(dòng)物、飛禽走獸冠名的唱腔,有以江河山川命名的唱腔,以物喻義的唱腔,以情緒表述的唱腔,以個(gè)性表述的唱腔,以風(fēng)俗表述的唱腔,以宗教定義的唱腔,等等。為何如此分類?關(guān)鍵在于唱表達(dá)之需要,根據(jù)不同人物、不同場景、不同情節(jié)——靜的動(dòng)的、激烈的輕柔的、悲憤的浩壯的、哀傷的喜悅的、歡快的莊嚴(yán)的、兇殘的慈悲的等,曲調(diào)確定,就有利于格薩爾說唱藝人用不同的曲牌(專用曲)來確定自己的曲調(diào),曲調(diào)自身就有了藝術(shù)表現(xiàn)的根本意義,成了塑造人物、渲染氣氛、準(zhǔn)確表現(xiàn)人物情緒不可或缺的手段。

需要強(qiáng)調(diào)的是,格薩爾是一部規(guī)模宏大的史詩,涉及數(shù)百部不同的故事、千百個(gè)不同的人物,假如沒有曲調(diào)的調(diào)控就體現(xiàn)不了具體人物的性格個(gè)性、情感世界、精神面貌、內(nèi)外在形象的統(tǒng)一,只有人有專曲、曲隨人走,才可以使這些不同的人物既擁有精美語言的細(xì)膩描述,又有音樂旋律的進(jìn)一步渲染——具體的歌唱中使具體的人物和場景等更加準(zhǔn)確鮮明,實(shí)現(xiàn)了個(gè)性化的獨(dú)有的色彩和形象刻畫的進(jìn)一步豐富,完善了人物塑造。“整個(gè)史詩的說白或唱詞中,清楚地記錄著每個(gè)人物所專用的唱腔標(biāo)題,有據(jù)可查。我所看到的史詩中的重要人物,每人最少擁有30余首唱腔,其余多數(shù)人物大都擁有7—8首以上唱腔。”千百個(gè)人物的唱腔之多是可想而知的。但這一珍貴的財(cái)富還沒有得到有效的搜集整理、研究確認(rèn)、客觀定論。

其三,格薩爾音樂的歷史性、民間性與民族性。

歷史性,即格薩爾與歷史的密切關(guān)系。以草原形態(tài)、游牧文化和部落社會(huì)為基礎(chǔ)而存在的山神的馬道經(jīng)過了漫長的歷史。從迄今可知的最早的文字記載(敦煌古藏文文獻(xiàn))可以看出,這種文字體現(xiàn)的韻白相間、又說又唱的表現(xiàn)形式,幾乎貫通了吐蕃王朝的歷史。如布德鞏杰的歌、幾代贊普的歌、大臣的歌,從形式上回應(yīng)了格薩爾作為說唱體形式的音樂性存在,而且當(dāng)時(shí)的歌都不是“小件”,唱詞也不短,比如尚囊所唱、赤德祖贊君臣所唱,松贊干布收服象雄后之歌,與噶爾家族的斗爭中都松莽布杰等的歌,可謂內(nèi)涵豐富,比喻生動(dòng)形象,富有情采。吐蕃王朝崩潰后的歷史資料,包括一些優(yōu)美的作家文學(xué)和民間文學(xué)中都可以看到這些歷史傳承而來的韻白相間的形式。倘若記載回溯無誤,這個(gè)歷史至少有兩千多年。甚至可以推論,這個(gè)形式主導(dǎo)的那些歷史里,或許許多贊普也擁有自己專門的曲調(diào)用以表達(dá),曲調(diào)的角色定位同樣是普遍的存在。因?yàn)楫?dāng)我們今天討論文學(xué)的個(gè)性等形式時(shí),在更早的年代它是作為祭祀禮儀、程式禮節(jié)的一部分存在的。歷史總在它產(chǎn)生的源頭等待后人的回訪,但很多人找不到這條塵封的路。

民間性,即格薩爾文學(xué)、音樂、表演與藏族民歌、民間風(fēng)俗等的密切關(guān)系,甚至可以說,格薩爾的文學(xué)、音樂和表演既有著久遠(yuǎn)的歷史基礎(chǔ),也有著深厚的民間基礎(chǔ)。民間性不但是一個(gè)歷史的傳承過程,也是一個(gè)人民群眾的創(chuàng)造過程,是諸多頌詞、祈禱祝福、民間故事、戲曲、民歌、傳說、笑話、諺語等的源頭活水。比如“道歌”(????????)形式在格薩爾王傳中的運(yùn)用,從歷史典籍中的相關(guān)記載看,這個(gè)源頭不但久遠(yuǎn),而且流傳十分廣泛。格薩爾中極其豐富的曲調(diào)的形成,也是諸多音樂形式從民間到王室、從王室到民間,進(jìn)而從民間到寺院、從寺院到民間的不斷轉(zhuǎn)換的產(chǎn)物,這也是藏族文化諸多形式不斷傳播的一個(gè)基本特點(diǎn)。

民族性,即格薩爾與民族的深刻關(guān)系。時(shí)代是具體的,民族是具體的,因而具體的事件才可以形成具體的歷史。民族性具體體現(xiàn)在格薩爾的民族特色上,這個(gè)特色是千百年傳承、沉積、固化的結(jié)果,既是民族的物質(zhì)文化存在的反映,也是民族的非物質(zhì)文化存在的反映,是可視可聞可辨的民族個(gè)性。比如音樂,即使我們沒有任何音樂素養(yǎng),不會(huì)唱歌、不識(shí)譜,也能聽得出來哪個(gè)是藏族音樂,哪個(gè)是蒙古族音樂,哪個(gè)是維吾爾族音樂。個(gè)性就在它的旋律、音域、韻味里,毋須強(qiáng)調(diào),自顯其性。沒有一個(gè)社會(huì)的歷史是可以不通過具體的民族及其歷史文化來建構(gòu)的。由于格薩爾在多個(gè)民族中流傳,強(qiáng)調(diào)民族性,就是因?yàn)槿魏蔚男问剑际敲褡寤拇嬖凇獜摹霸础边M(jìn)入“流”的過程,既有傳承又有轉(zhuǎn)化、改造、創(chuàng)造,甚至完全“異化”。但是作品的靈魂將會(huì)通過具體的情節(jié)、人物始終留在這部史詩流傳所及的一切說部的字里行間。

第三個(gè)要素:表演。

或許由于關(guān)注點(diǎn)不同,以前對藝人的表演多不述及,甚至排斥、否定表演的存在。表演是存在的,說唱本身就是一種表演。要言之,大致分兩方面:一是配合說唱的動(dòng)作、表情等表演藝術(shù);二是配合說唱必須的道具,也包括一些必要儀式的使用。

藝人大多有一頂叫做仲夏(?????????)——仲肯戴的帽子。這個(gè)特制的帽子上綴有各種具有喻義的飾品,中間、四面各有說詞,或喻世界,或喻嶺國,或喻江河湖海,不一而足。說唱時(shí)左手托帽,右手比劃,并多從帽贊開始,稱作托帽說唱。托帽說唱有一定的普遍性。

指畫講唱的藝人有一種特制的格薩爾唐卡畫(??????????)。講唱時(shí)將畫掛起來,指畫說唱。

圓光藝人是看銅鏡(????????)講唱。昌都市類烏齊的格薩爾藝人阿旺嘉措在講唱時(shí),在面前要放一面銅鏡,且觀且講。也有放一塊石頭、一碗凈水、一頁紙的。離開了這些東西,他們便不能講唱。

還有其他一些形式。一度被說得神乎其神的這些現(xiàn)象,實(shí)際都是藝人的“道具”。這些道具起著極其重要的作用。其一,藝人的講唱,在一般意義上都不是背誦記憶的產(chǎn)物——靠背誦是很難解決幾十萬字甚至上百萬字的記憶問題的。那么,如此宏大的篇章如何表述?主要是靠在既定框架——故事情節(jié)基礎(chǔ)上的即興創(chuàng)作和表述,也就是說,藝人是在既有故事人物、情節(jié)的基礎(chǔ)上,根據(jù)既定程式,按照故事的邏輯進(jìn)行講述,從這個(gè)意義上說,他們是早有腹稿、成竹在胸的,而且這些腹稿是反復(fù)敲定過熟透了的。其二,創(chuàng)作是個(gè)復(fù)雜的過程,需要注意力高度集中,尤其是像史詩這種人物眾多、多條線索的故事,沒有通盤布局,就有可能掛一漏萬、偏離主題;不熟悉所有的人物就有可能抓不住具體人物的個(gè)性特征;不熟悉牧業(yè)生活,用物、場景、時(shí)序就有可能混亂;不熟悉部落的組織結(jié)構(gòu)、上下左右關(guān)系、內(nèi)外親疏關(guān)系就有可能失序。因此,一個(gè)藝人在進(jìn)入講唱時(shí),必須給自己創(chuàng)造一個(gè)注意力高度集中的自我的“心靈環(huán)境”——自我空間,不受任何東西的干擾,這既需要心靈的自我調(diào)適,使自己進(jìn)入應(yīng)有的狀態(tài),同時(shí)需要一個(gè)道具——收心收意,身無旁騖,進(jìn)而用昂揚(yáng)的激情去講唱。雖然所重不同,鏡、畫、帽等雖不起眼,但起著非同尋常的作用,其中的唐卡畫,是用形象來提示藝人——相當(dāng)于今天的課件;帽是由其形狀、所飾標(biāo)記來提示藝人;唯獨(dú)鏡是用意想、意念來提示藝人。

再比如青海省果洛藏族自治州瑪沁縣的藝人才旦多杰,講唱前先要喝一點(diǎn)酒,先使自己興奮起來,進(jìn)而越講越激動(dòng),進(jìn)入一種“神魔”附體、不能自主的癡迷癲狂的狀態(tài),或朗聲大笑,或悲苦流涕,信馬由韁、盡情潑灑;而其講唱,則如江河奔涌,排空而來,滔滔不絕,與平時(shí)的他相比,判若兩人。觀眾聽到的不僅是他精美的唱詞,同時(shí)還有他悅耳的歌唱,他的手舞足蹈、各種動(dòng)作,以及隨故事情節(jié)而喜怒哀樂的各種表情,在不斷渲染他講說的主題,不但自己完全融入故事之中,也將聽眾帶入故事之中,讓聽眾如癡如醉,隨其喜悅、隨其憤怒、隨其哀傷、隨其快樂,深陷于故事的人物、情感、場景之中。

二、“宗”是格薩爾說部的特定模式

“宗”在藏語中是“城堡”“堡寨”之意。舊時(shí),西藏地方行政體制中的“宗”相當(dāng)于內(nèi)地的“縣”,為引申義。“宗本”(??????????)相當(dāng)于知縣。格薩爾王傳之所以用“宗”來命名各部,筆者以為反映了以下歷史狀況。

一是反映了部落戰(zhàn)爭時(shí)期用名。史詩反映的早期部落戰(zhàn)爭是在原始社會(huì)末期和奴隸制社會(huì)早期這個(gè)特定的歷史階段進(jìn)行的。那時(shí)候的戰(zhàn)爭是真正部落之間、部落聯(lián)盟之間,或者小邦國之間的戰(zhàn)爭——千把人、萬把人可能已是不小的規(guī)模。同時(shí),這一時(shí)期是部落人口和疆域迅速膨脹的時(shí)期。現(xiàn)在有一種既定認(rèn)識(shí),只要提草原、部落、牧業(yè),就認(rèn)為是“逐水草而居”“居無定所”,實(shí)際并非如此,至少青藏高原的早期部落反映的狀態(tài)不是這樣。青藏高原的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)歷史同樣十分漫長。牧民同樣有著自己的草場范圍,也有著自己的居地,至少有冬夏兩個(gè)居地。筑就城堡也是普遍的做法。這是戰(zhàn)爭的需要,是生存的需要,而且西藏的城堡多筑在山頭上和半山腰。如同青瓦達(dá)孜城堡、雍布拉康、布達(dá)拉宮、江孜城堡、日喀則等。故而,用“宗”命名,既反映了格薩爾的古老程度,也體現(xiàn)了“英雄時(shí)代”給史詩的深刻烙印。

二是“宗”原來的城堡、部落(邦國)等內(nèi)涵在史詩藝人的講唱中已作為一種特定的形式存在。盡管史詩中作戰(zhàn)的對象發(fā)生了變化——隨著時(shí)代的發(fā)展,說唱藝人同樣受到吐蕃王朝四境作戰(zhàn)故事的熏染,接觸并將與吐蕃交戰(zhàn)的突厥(??????)、大食(波斯????????)等有國家性質(zhì)的存在引入自己的故事架構(gòu),但由于史詩既定模式的需要和限制,將這些國家形態(tài)的民族——史詩借用描述的對象,統(tǒng)統(tǒng)歸入“宗”的形式,以求統(tǒng)一。或者說格薩爾藝人延續(xù)了早期的傳統(tǒng)思維形式,將本部與外部的作戰(zhàn)統(tǒng)統(tǒng)歸入部落之間的戰(zhàn)爭,并反映以泛靈崇拜為信仰基礎(chǔ)、原始公有為經(jīng)濟(jì)社會(huì)基礎(chǔ)、軍事民主制度為特點(diǎn)的這一特定階段的部落意識(shí)形態(tài);后期的發(fā)展中,雖然摻入了佛教與苯教思想觀念和儀軌,而基礎(chǔ)的人物、情節(jié)、方式仍然遵循了原有的部落意識(shí)形態(tài)原則。這從另一方面說明,“宗”作為形式產(chǎn)生并固化后,以其形式有力地限制、規(guī)范了格薩爾的整體內(nèi)容和表現(xiàn)方式,將不同的形態(tài)整合后再歸入這一統(tǒng)一的模式之中,這也是格薩爾作為“活態(tài)史詩”存在的一個(gè)重要原因。假如沒有“宗”的規(guī)范和統(tǒng)一,后期藝人講唱的格薩爾完全可能脫離原來史詩所表現(xiàn)的特定場景、特定的觀念形態(tài)、特定的生產(chǎn)生活方式、特定的組織方式、特定的人物行為的約束,而失去作為史詩的意義。

形式的“宗”是所有格薩爾藝人所遵循的模式。這個(gè)模式的關(guān)鍵在于確定對象——戰(zhàn)爭的對象,通過對象確定戰(zhàn)爭的內(nèi)容(掠奪美女、財(cái)寶、土地等),物色不同的戰(zhàn)將與敵國作戰(zhàn),通過說唱體形式推進(jìn)故事情節(jié)的發(fā)展,最終格薩爾通過曲折的斗爭獲得勝利。

三是“宗”模式中反映的敵國,尤其是對隋唐(吐蕃)時(shí)期甚至是宋元時(shí)期出現(xiàn)的典籍有載的國家的反映,基本上是名義的象征性的,既不是《三國志》式的記述,也不是《三國演義》式的演義,幾乎找不到一個(gè)具體的戰(zhàn)爭、戰(zhàn)役、人物、戰(zhàn)爭場景與史料有載的相關(guān)歷史相對應(yīng)。比如吐蕃與唐朝斷斷續(xù)續(xù)進(jìn)行了200多年的戰(zhàn)爭,但《嶺與中華》反映的故事與此無關(guān)。此只有兩個(gè)解釋:其一,這些戰(zhàn)爭的深刻性牽動(dòng)著史詩傳播的某一個(gè)歷史時(shí)期民眾的心,也自然地牽動(dòng)著格薩爾藝人的心,是當(dāng)時(shí)的焦點(diǎn)話題,使之進(jìn)入史詩,自然地吸引了不少聽眾的心。其二,只講名、不講事,只講概念、不講具體,說明這些私有制封建國家之間的戰(zhàn)爭與“英雄時(shí)代”的戰(zhàn)爭,在性質(zhì)、觀念、目的、組織體系、作戰(zhàn)規(guī)模和形態(tài)等方面根本不同——它進(jìn)入不了“宗”的模式。只有那些在“宗”的模式中可以運(yùn)用、生發(fā)的資料才可以進(jìn)入史詩的框架之內(nèi)。這是格薩爾的重要奧秘,謎底就在汗牛充棟的原作之中。許多研究者因不知就里,走了不少冤枉路。

三、格薩爾形式的定位與運(yùn)用

丹納在《藝術(shù)哲學(xué)》中說:“科學(xué)讓各人按照各人的嗜好去喜愛合乎他氣質(zhì)的東西,特別用心研究與他精神最投機(jī)的東西。科學(xué)同情各種藝術(shù)形式和各種藝術(shù)流派,對完全相反的形式與派別一視同仁,把它們看做人類精神的不同的表現(xiàn),認(rèn)為形式與派別越多越相反,人類的精神面貌就表現(xiàn)得越多越新穎。”形式不但是豐富的“人類精神面貌”的呈現(xiàn)方式,也是人類精神生活的需要。藝術(shù)是認(rèn)識(shí)的表現(xiàn)形式,內(nèi)容與形式相互滲透、形成一體,形成和諧之美。內(nèi)容決定形式,形式也限制內(nèi)容。藝術(shù)所及的一切方面都存在著形式問題,故而也自然地存在著傳承、開發(fā)、利用、弘揚(yáng)中的形式問題,這也是建設(shè)社會(huì)主義新文化,推動(dòng)中華文化繁榮興盛的應(yīng)時(shí)之需。格薩爾已作為人類的精神遺產(chǎn)存在,作為人類歷史記憶的里程碑存在,作為一個(gè)特定文明的形態(tài)存在。解決《格薩爾》的基本形式問題就是解決其主體價(jià)值的確定問題,就是解決作為藝術(shù)品存在的格薩爾的品質(zhì)定位問題。

其一,馬克思、恩格斯在《共產(chǎn)黨宣言》中說:“資產(chǎn)階級,由于開拓了世界市場,使一切國家的生產(chǎn)和消費(fèi)都成為世界性的了。……物質(zhì)的生產(chǎn)是如此,精神的生產(chǎn)也是如此。各民族的精神產(chǎn)品成了公共的財(cái)產(chǎn)。民族的片面性和局限性日益成為不可能,于是由許多種民族的和地方的文學(xué)形成了一種世界的文學(xué)。”——這是一個(gè)重要的方向性指引。格薩爾是聯(lián)合國教科文組織確定的人類文化遺產(chǎn),我們的傳承研究要提高認(rèn)識(shí)站位——立足中國、面向世界,將《格薩爾》作為中國文學(xué)的一部分、世界文學(xué)的一部分,作為人類文明史的一部分;將科學(xué)闡發(fā)《格薩爾》的內(nèi)涵、形式、價(jià)值等作為自身的重要任務(wù),培育有見地、高質(zhì)量的研究人才和成果,使這一國際知名品牌,于內(nèi)為鑄牢中華民族共同體意識(shí),于外對構(gòu)建人類命運(yùn)共同體發(fā)揮應(yīng)有的作用,構(gòu)筑中華民族共有精神家園,弘揚(yáng)人類文明共同精神價(jià)值。不能準(zhǔn)確而透辟地把握內(nèi)容,就不可能客觀而精準(zhǔn)地掌握形式。格薩爾史詩是一個(gè)巨大的文化寶庫,隨著藏學(xué)熱的興起,一個(gè)多世紀(jì)以來,世界有幾十個(gè)國家有著豐富的格薩爾研究成果,史詩的國際會(huì)議也已舉辦了4屆,我們有進(jìn)一步生發(fā)、開拓、推動(dòng)這一領(lǐng)域走向繁榮的廣闊空間。

其二,史詩是形式的寶庫。形式是解釋美、欣賞美、建構(gòu)美的基礎(chǔ),放棄了形式就無藝術(shù)可言。要想傳承、使用、弘揚(yáng),就要有效梳理、透徹研究、深刻認(rèn)識(shí)。

史詩是語言藝術(shù)的寶庫 格薩爾王傳豐富多彩的語言運(yùn)用、卓越神妙的藝術(shù)才情、博大精深的思想內(nèi)涵和穿越時(shí)空的巨大歷史價(jià)值都深藏于浩浩的語言世界里。語言是具體的,是史詩藝術(shù)的基本形式,也是民族的基本特征。“語言是歷史的明燈”,假如我們不從語言入手,就很難看到格薩爾王傳的壯美精彩、深邃恢宏、細(xì)膩奇絕、惟妙惟肖、美輪美奐,如江河奔涌豪邁向前,一行一風(fēng)貌、一行一精彩、一行一風(fēng)光、一行一境界,形成萬里長卷,雄渾氣勢;隔山打牛,終究看不到山那邊真實(shí)的風(fēng)景。這方面專家學(xué)者多有討論,此不贅述。

史詩是音樂的寶庫 盡管在格薩爾的研究中始終伴隨著音樂問題,但由于從事音樂方面的專業(yè)人才進(jìn)入此領(lǐng)域較少,格薩爾音樂的研究始終處于低迷狀態(tài)。在第一屆、二屆國際格薩爾討論會(huì)上,有了對格薩爾音樂的研究論文,如扎西達(dá)杰的《格薩爾音樂研究》等論文探討了格薩爾的音樂內(nèi)涵、詩體結(jié)構(gòu)、句式格律、用語特點(diǎn)等方面的高度的歌唱性、龐大的音樂曲名體系等,并認(rèn)為《格薩爾》不是寫出來的也不是講出來的,而是唱出來的,是由一開始的幾首歌曲發(fā)展而來的;從散文詩歌,整個(gè)的故事對話都是在“歌唱”的狀態(tài)氛圍和特點(diǎn)中進(jìn)行,并認(rèn)為《格薩爾》是一部供獨(dú)唱和合唱的作品,從內(nèi)在到外在,“歌唱”是它的基本表現(xiàn)方式,它不是“詩歌”而是“歌詩”。顯然,這些觀點(diǎn)對重視格薩爾王傳的音樂性價(jià)值起到了重要的推動(dòng)作用。《格薩爾》的音樂不是與史詩內(nèi)容無關(guān)的外物,而是構(gòu)成史詩的基本要素。它早期簡單、渾樸的音樂,為我們研究藏族古代音樂提供了有益借鑒。

格薩爾音樂的豐富性是通過它的曲調(diào)等展現(xiàn)的。邊多說:“根據(jù)筆者在史詩原著中所見到的有關(guān)歌曲標(biāo)題名稱統(tǒng)計(jì)分類,至少有十個(gè)系列的曲目唱腔。如金剛古爾魯系列、虎獅龍鵬系列、戰(zhàn)歌系列、六聲系列、呼天贊神系列、江湖慢流系列、歡情系列、潦草系列、長調(diào)短調(diào)系列和儀式慶典系列等眾多曲目。”就此他用史詩既有的以人定曲、專曲專用的用曲方式推論,格薩爾王傳擁有上萬首曲子,這是何等數(shù)量!即便取半——有5000首曲子,就一部史詩來說,也是空前絕后了——它成為音樂的寶庫當(dāng)之無愧,何況其中的奇珍異寶還沒有揭開它們神秘的面紗,更不用說流傳在其他民族中的音樂形式。

史詩是表演藝術(shù)的寶庫 進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì)尤其是進(jìn)入當(dāng)代社會(huì)后,《格薩爾》走著一條綜合性藝術(shù)的道路,在向集音樂演唱、表演藝術(shù)為一體的方向發(fā)展。經(jīng)過無數(shù)藝人的創(chuàng)造打磨,《格薩爾》形成了發(fā)達(dá)而豐富的音樂,也形成了多彩而精美的表演,既有著重要的研究價(jià)值,也有著可資借鑒開發(fā)利用的實(shí)用價(jià)值。從單個(gè)人的講唱到合唱形式的出現(xiàn),說明《格薩爾》也在隨著時(shí)代的發(fā)展而發(fā)展,因而,一些藝人的講唱也融入了手舞足蹈的表演、一些應(yīng)有道具等物,有一些甚至有了伴奏的樂器。筆者這里所謂表演,更多的基于藝人在講唱時(shí)的表情藝術(shù)的展示和演唱時(shí)所自然帶入的動(dòng)作等。這些方面同樣十分豐富。

其三,史詩形式基礎(chǔ)的綜合性,需要解決保護(hù)、傳承、研究、開發(fā)、利用的綜合性問題。首先要放下包袱。內(nèi)容可以有明顯的階級屬性,而形式大多不存在這方面的問題,可以服務(wù)于任何階級、任何民族;有些形式有前提條件,滿足條件就可以使用,有些形式不需要任何前提條件就可以使用;盡管有些形式在運(yùn)用的過程中加進(jìn)了不同時(shí)代、不同階級的內(nèi)容,在借用這一形式時(shí)可以去除這些內(nèi)容。不同階級、不同宗教、不同行業(yè)、不同民族的特定形式,大多是可以進(jìn)行轉(zhuǎn)化、改造、創(chuàng)新使用的。

其次,傳承的綜合性(包括資料的綜合性),不但要解決文字的收集整理問題,也要注重音樂、表演以及目前尚未發(fā)現(xiàn)重視方面的收集整理。科學(xué)傳承、全面?zhèn)鞒校每茖W(xué)的手段解決傳承問題,要解決傳承中的智能化、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代手段的使用問題。

再次,研究的綜合性,要解決好多學(xué)科的人才培養(yǎng)和進(jìn)入問題,光靠從文學(xué)和民間文學(xué)角度研究格薩爾已難以解決格薩爾的問題。只有走向真正的多學(xué)科研究,才能真正地理解格薩爾、認(rèn)識(shí)格薩爾、闡釋格薩爾,從而認(rèn)識(shí)它非凡的價(jià)值和作用。復(fù)合型人才的培養(yǎng)是目前的關(guān)鍵,即要培養(yǎng)以藏學(xué)、文學(xué)為基礎(chǔ),懂得多語、真正兼通多學(xué)科的專家學(xué)者,切實(shí)解決格薩爾研究中有成果、無成就,有理論、無觀點(diǎn),有高原、無高峰,有專家、無大家的狀況,占領(lǐng)學(xué)術(shù)制高點(diǎn),擁有世界話語權(quán),增強(qiáng)學(xué)科引領(lǐng)力。

原文載于《中國藏學(xué)》2024年第1期

為便于閱讀,腳注從略

引文請以原刊為準(zhǔn),并注明出處。

China Tibetology

購書請掃碼進(jìn)入中國藏學(xué)官方書店:

版權(quán)所有 中國藏學(xué)研究中心。 保留所有權(quán)利。 京ICP備06045333號-1

京公網(wǎng)安備 11010502035580號